Banyak masalah yang dihadapi perempuan ketika berkarier sebagai jurnalis, mulai stigmatisasi hingga minimnya representasi di puncak jabatan.

Masih lekat di ingatan Widia Primastika, saat itu 2019, ia dimutasi lantaran sering menulis laporan terkait isu lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT). “Saya mendapatkan komplain dari editor saya sendiri karena hal itu,” kata Widia dalam diskusi kelompok terpumpun mengenai pekerja perempuan di media massa yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN), Sabtu, 5 Juni 2021.

Jurnalis yang bekerja di salah satu media daring ini sebelumnya pengampu rubrik yang kerap menyajikan laporan mendalam. Di rubrik tersebut ia merasa leluasa menggunakan pendekatan kesetaraan gender ketika menulis, sementara di rubrik yang baru ia mengaku sulit mendapatkan ruang untuk mengulas isu gender secara lebih dalam. Yang paling disesalkan oleh Tika ialah ketika atasannya turut berstereotip gender. “Beliau tidak membantu saya dan bahkan ikut menekan dan berujung perisakan,” ujarnya.

Padahal, ruang redaksi yang sangat maskulin saat ini sangat butuh suara dan keberpihakan perempuan. Pasalnya, kata Widia, para pria sering sekali mengeyampingkan pendapat perempuan dalam ruang redaksi atau biasa disebut mansplaining. “Isu saya tidak pernah didengarkan oleh laki-laki. Saya menilai agar terlihat bagus saja, maka isu gender ini dipegang oleh perempuan,” ungkap Widia.

Karenanya ia memutuskan untuk pindah ke Konde.co—sebuah media yang fokus pada isu-isu perempuan. “Konde memperjuangkan hak-hak perempuan,” ujar Widia yang kini didapuk sebagai redaktur pelaksana.

Sementara itu, Ririn Ekawati—jurnalis senior di salah satu media online menilai bahwa iklim kerja jurnalis turut memperparah stigma negatif terhadap perempuan. Saat mengawali karir sebagai jurnalis, Ririn mengaku sempat mendapat tuduhan hamil di luar nikah hanya karena kerap pulang larut malam. “Saya kalau inget itu sedih dan merasa salut sama orang tua saya. Jika mereka tidak bermental baja, saya tidak tahu apa yang akan terjadi,” ungkapnya.

“Dalam kondisi genting saya tak pulang saat itu,” tambah Ririn sembari mencontohkan peristiwa pelanggaran HAM berat Semanggi I dan II yang pecah pada akhir 1998 dan 1999 sebagai salah satu peliputan yang menuntutnya tak bisa pulang cepat. Terlebih saat itu, sebanyak 17 warga sipil tewas dan 109 lainnya terluka dalam insiden Semanggi I. Sementara dalam tragedi Semanggi II, 11 warga sipil tewas dan 217 lainnya menjadi korban luka.

Ketimbang pekerjaan lainnya, menurut Ririn, waktu kerja jurnalis terbilang tak menentu. Bagi seorang jurnalis, bekerja lebih dari sembilan jam dan menghabiskan waktu lebih lama di luar kantor hingga ke pelosok daerah terbilang biasa. “Apalagi soal libur. Jika besok hari libur berarti kami di kantor hari ini liburnya karena besok saat hari libur berarti harus naik cetak. Jadi liburan tidak pernah cocok dengan anggota keluarga yang lain, karena saya akan libur sehari sebelumnya,” timpal Ririn dalam diskusi terpumpun yang sama.

Baca juga: Media Butuh Kesadaran Kolektif Jurnalis Perempuan

Serupa dengan Widia dan Ririn, Pemimpin Redaksi Konde.co, Luviana menyaksikan sendiri bagaimana industri media mengkontruksi perempuan hanya sebatas tubuh. Praktik seksisme terhadap tubuh perempuan ini sebelumnya hanya ia dengar. Tapi begitu terjun langsung sebagai reporter TV pada 2002, ia melihat sendiri perlakuan seksis tersebut. “Persepsi tubuh perempuan kemudian mengubah ruang redaksi. Penilaian berdasarkan pada tubuh perempuan,” ujar Luvi yang telah bekerja selama dua puluh tahun di media, mulai dari radio, televisi hingga media online.

Menurutnya, jurnalis perempuan yang bekerja sebagai presenter selalu diminta berpenampilan menarik dan dituntut untuk menjaga pola makan. “Presenter perempuan bisa hanya makan 2 potong roti tawar,” ucapnya. Jika tidak bisa menjaga berat badan, maka mereka tidak diperbolehkan untuk siaran. “Hal itu membuat jurnalis kehilangan kesempatan karena nilai tubuh yang kemudian diamini industri media,” lanjut Luviana.

Tidak ramahnya industri media terhadap perempuan pun pernah dialami Luvi. Saat itu, Luvi yang sedang hamil mengalami flek. Tapi alih-alih mengizinkannya untuk beristirahat selama seminggu seperti yang direkomendasikan oleh dokter, atasannya ketika itu malah meminta Luvi untuk segera masuk pada hari ketiga karena kebutuhan redaksi.

“Saat saya hamil dan menyusui, waktu saya habis untuk mengurus ke dokter, menyusui, atau cepat pulang, sehingga sering tidak ikut perbincangan mengenai isu yang terjadi. Jadi ada labelling ‘ah kalau ini sibuk karena sedang menyusui, antar anak.’ Padahal saya tidak pernah terlambat, tidak izin ketika sakit ringan, agar saya tidak diremehkan, tapi labelling itu tetap terjadi,” ungkap Luviana.

Diskriminasi gender ini yang kemudian membuat jurnalis perempuan sulit mendapat ruang untuk mengaktualisasikan diri. Jangankan mampu menapaki pucuk pimpinan, sebagian dari mereka bahkan memilih untuk berhenti berkarir atau merasa tidak perlu mengejar jabatan di ruang redaksi. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat jumlah petinggi redaksi perempuan hanya berkisar di angka enam persen. Artinya, 94 persen atau mayoritas jurnalis perempuan bekerja sebagai reporter atau bukan pengambil keputusan redaksional.

Menurutnya, perempuan pekerja harus bekerja ekstra untuk mencapai posisi puncak di media massa. Sebab mereka tidak hanya harus bersaing dalam hal keahlian dan kepemimpinan, tetapi juga harus menepis stigma buruk yang selama ini melekat padanya. “Ternyata saat terjun ke lapangan pun saya harus memimpin ya, memimpin camera person, driver dan ketika live harus minta gambar, tapi tidak pernah diberikan pelatihan kepemimpinan. Itu problem utama. Perempuan itu kan banyak tertinggal,” kata Luvi.

Dalam budaya partriarki, menjadi jurnalis perempuan tidaklah mudah. Mereka mendapatkan banyak hambatan baik dalam tatanan masyarakat maupun organisasi. Namun, pengalaman ketidakadilan tersebut membuat mereka peka terhadap pentingnya sebuah keadilan. Luviana, misalnya, yang memilih untuk bergabung dengan pelbagai organisasi profesi, seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi) guna meningkatkan kapasitasnya sebagai jurnalis, sekaligus menyuarakan hak perempuan. “Kita tidak mendapat sesuatu di media dalam hal pelatihan, sehingga harus berjuang dan justru didapatkan lewat organisasi,” ujarnya.

Baca juga: Jalan Panjang Perempuan di Pucuk Pimpinan Media

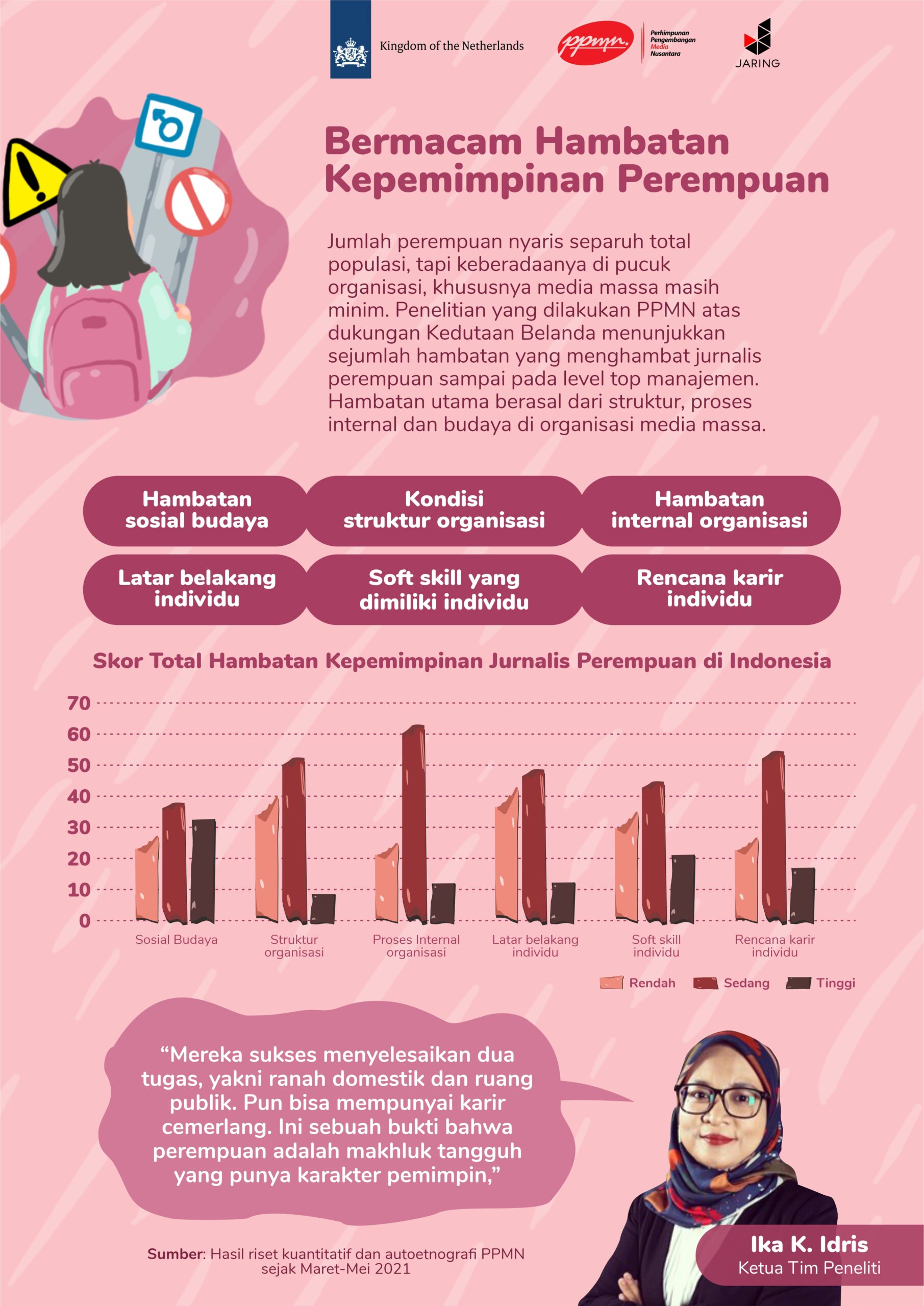

Dalam riset Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) dan tim akademisi yang didukung oleh Kedutaan Belanda menemukan bahwa kondisi jurnalis perempuan di Indonesia hingga Juni 2021 tidak banyak berubah. Beberapa hambatan yang mengakibatkan jurnalis perempuan tidak merasa nyaman bekerja di media dan sulit mengembangkan karir maupun kapasitasnya di industri media, antara lain hambatan sosial budaya, kondisi struktur organisasi, hambatan yang berkaitan dengan proses internal organisasi, hambatan personal yang berkaitan dengan latar belakang individu, hambatan personal yang berkaitan dengan soft skill yang dimiliki individu dan hambatan personal yang berkaitan dengan rencana karir individu.

Riset ini diampu oleh Ika Karlina Idris, associate professor di Monash University, Indonesia. Adapun anggotanya terdiri dari Elizarni yang telah menyelesaikan gelar master dari Univeritas Ohio, Amerika Serikat; Ratna Ariyanti, kandidat doktor jurnalisme di Universitas Ohio; Rini Sudarmanti, associate professor di Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Paramadina; Ika Krismantari, Pemimpin Redaksi The Conversation Indonesia; dan Intan Putri Irani sebagai asisten riset.

Riset yang melibatkan 258 jurnalis perempuan di 30 provinsi ini menggabungkan metode penelitian kuantitatif (survei) dan kualitatif melalui penelitian autoetnografi. Ada dua hal yang ditekankan dalam riset tersebut, pertama menyangkut hambatan, kedua berkaitan dengan gaya kepemimpinan jurnalis perempuan. Riset tersebut juga menggabungkan wawancara melalui telepon dan pengisian formular online. “Penelitian kami memberikan lebih banyak ruang bagi perempuan pemimpin pekerja media untuk berbagi secara detail pengalaman kepemimpinan mereka dan isu-isu ketimpangan yang mereka alami,” kata Karlina Idris, Ketua Tim Peneliti kepada Jaring.id, Jumat, 24 September 2021.

Hasil autoetnografi menunjukkan bahwa pekerja perempuan lebih dari stigma yang selama ini melekat, yakni lemah, tidak kompeten, sensitif, emosional dan mudah frustasi. Hal ini diperoleh peneliti setelah mendapatkan jurnal refleksi yang ditulis tujuh perempuan yang menjadi pimpinan media massa selama 5-12 minggu. Para jurnalis perempuan dalam riset ini menunjukkan bahwa mereka menjalankan agensi kepemimpinan dalam konteks keluarga dan organisasi.

“Mereka sukses dalam menyelesaikan dua tugas tersebut: sukses di ranah domestik dan di ruang publik pun ia bisa mempunyai karir cemerlang. Ini sebuah bukti bahwa perempuan adalah makhluk tangguh yang punya karakter pemimpin, tidak hanya didapatkan dari emblem formal, di dalam keluarga, masyarakat, ia telah menjadi pemimpin dengan caranya sendiri,” ungkapnya.

Adapun kerangka sampel dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yakni anggota perempuan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dan pekerja perempuan di media baru. Berdasarkan posisi, sebanyak 102 jurnalis atau 39.5% adalah merupakan redaktur pelaksana, penyedia (87 orang atau 33.7%), manager sebanyak 49 orang (19%), direktur 19 orang atau sekitar 7,4%, dan satu responden atau 0,4 persen merupakan pemilik media. “Kami berharap ada perspektif yang berbeda,” kata Ika.

Dalam hambatan level individu, jurnalis perempuan yang mengaku kesulitan menyimbangkan urusan pribadi sebanyak 39.5%, diikuti dengan kurangnya role model (38%), kondisi kesehatan (37.6%) dan kemampuan bernegosiasi (37.6%). Sementara pada level organisasi, kata Ika, masih banyak jurnalis perempuan yang belum mendapatkan pendampingan (53.5%), diikuti dengan queen bee syndrome—pimpinan perempuan yang tidak memahami masalah pekerja perempuan (35.7%), tidak ada kesempatan promosikan diri (33.7%), tidak ada kesempatan mengembangkan karir (32.9%), dan tidak adanya kesempatan mengemban tanggung jawab yang lebih besar (32.6%).

Lebih dari separuh, 57.4 % responden memandang budaya patriarki menjadi hambatan sosial utama. Adapun, 51.6% setuju adanya stereotip negatif tentang perempuan dan sebanyak 66.3% tidak setuju diskriminasi dan kesukuan sebagai hambatan sosial budaya. “Masih banyak yang meremehkan perempuan dan anggap tak kompeten. Tingginya budaya patriarki, bahkan tidak sedikit jurnalis perempuan digoda narasumber,” kata Ika kepada Jaring.id, Jumat, 24 September 2021.

Dalam budaya patriarki, sifat yang diasosiasikan dengan laki-laki ini sering dijadikan tolok ukur untuk menilai kepemimpinan. “Kepemimpinan identik dengan sifat laki-laki,” katanya. Sementara tugas perempuan, yakni berada di ranah domestik. Kemudian ekspektasi gender seperti itu, menurut Ika, secara turun temurun dikondisikan dalam masyarakat dan dalam masyarakat patriarki, menjadi norma yang mengatur tatanan masyarakat. “Kepemimpinan mereka adalah bukti untuk menentang anggapan bahwa dunia leadership adalah ranahnya laki-laki,” ujar Ika.

Ika mengatakan, budaya tersebut telah mendorong ketidakadilan gender bagi perempuan ketika ia mendaki karir di organisasi media. Dalam budaya yang memberikan nilai positif terhadap laki-laki, perempuan acapkali di hadapkan pada dua ekspektasi, yakni keluarga atau karir. “Mereka dibebankan peran ganda. Seolah-olah ini sebuah dikotomi yang tidak bisa ditawar-menawar oleh perempuan,” ujarnya. Ia melanjutkan, perempuan dianggap sukses bila telah menuntaskan urusan domestik seperti berbakti kepada orang tua, menjadi istri yang baik, serta menjadi seorang ibu yang mampu membawa anak-anak ke arah lebih baik. Jika ia tidak berhasil menyempurnakan pekerjaan-pekerjaan tersebut, maka perempuan menjadi orang pertama yang akan disalahkan.

Hasil riset menyimpulkan bahwa makin tinggi hambatan, maka semakin tinggi pula pimpinan perempuan yang sadar gender. “Jurnalis perempuan yang menghadapi hambatan kecenderungannya akan memiliki gaya berkesadaran gender yang semakin tinggi,” ujarnya.

Dalam aspek kesadaran gender, sebanyak 78.7% responden setuju dengan pernyataan bahwa perempuan harus mengapresiasi pekerja perempuan, 62% responden pun menyadari bahwa pekerja perempuan memiliki beban yang berbeda dengan pekerja laki-laki, dan 55% responden menyatakan bahwa pekerja menyadari adanya bias gender. “Hasil riset juga menunjukkan bahwa sebanyak 49.6% responden tidak setuju terhadap pernyataan bahwa dalam menilai pekerjaan, mereka mempertimbangkan beban yang dimiliki pekerja perempuan,” kata Ika.

Sedangkan dalam aspek gaya kepemimpinan jurnalis perempuan lebih condong menerapkankepemimpinan transformasional dan transformatif. Menurut Ika, gaya kepemimpinan tersebut menekankan pada budaya kerja yang efektif, mendorong pemahaman bersama, memperjuangkan keadilan dam kesetaraan, serta emansipatif. “Gaya ini menjadi gaya khas yang muncul sesuai dengan keseharian profesi. Harapan untuk mengubah status quo, mengubah kondisi kehidupan perempuan menjadi lebih baik merupakan kesadaran yang secara tidak sadar menjadi alasan pengambilan keputusan langkah mereka dalam berkarir,” ujarnya.

Menurut Ika, meski banyak institusi media yang telah menerapkan prinsip kesetaraan, namun secara internal masih tidak ramah terhadap perempuan termasuk dalam proses rekrutmen, sistem penilaian dan struktur yang tidak merata. “Masih banyak kebijakan-kebijakan yang sifatnya egaliter, namun masih dijalankan secara patriarkis,” tulis Ika dalam penelitian.

Baca juga: Esther Htusan, Cerita Jurnalis Perempuan Meliput Wilayah Krisis

Oleh sebab itu, penelitian ini mendorong kepemimpinan oleh perempuan guna mengikis budaya partiarki di media massa. Dari sana diharapkan munculnya regulasi yang ramah gender. “Sebagai pemimpin, mereka berusaha bahwa berita-berita yang ditampilkan tidak mendiskreditkan perempuan. Sebagai pemimpin, baik laki-laki maupun perempuan harus punya perspektif gender. Dengan adanya kesadaran gender, maka bisa meminimalisir berita yang dinarasikan secara partriarkis,” ungkapnya.

Riset ini menunjukkan bahwa kepemimpinan jurnalis perempuan lebih dapat mendorong kebijakan yang ramah gender. Antara lain dalam hal memberikan kesempatan bagi pekerja perempuan sebesar 51%, kebijakan cuti haid (49%), mengurus anak dan laktasi (25%), cuti hamil dan melahirkan (22%), pembagian jam kerja (45%), pemberitaan ramah perempuan (10%) dan perlindungan terhadap jurnalis perempuan sebanyak (8%).

Berdasarkan temuan tersebut riset ini menujukkan bahwa metafora glass ceiling ataupun labirin kurang tepat dalam menggambarkan kondisi di Indonesia. Metafora glass ceiling (langit-langit kaca)—mengibaratkan perjalanan karir perempuan di organisasi yang cenderung tidak menemukan hambatan hingga nanti ia akan menduduki posisi puncak kepemimpinan di organisasi. “Nyatanya, penelitian kami menjukkan bahwa perempuan sejak awal meniti karir telah mengalami banyak hambatan,” ungkap Ika.

Gambaran paling tepat bagi perjalanan jurnalis perempuan di media massa Indonesia ialah roller coaster (kereta luncur). Dalam penelitian ini, Ika mengibaratkan hambatan sosial budaya sebagai track, sementara hambatan organisasi (speed) bisa disesuaikan. Dengan begitu, jurnalis perempuan perlu dukungan pengaman atau setidaknya simbol-simbol bahwa perjalanan akan aman, sehingga perempuan bisa menikmati perjalanan kepemimpinannya. “Awalnya landai, di mana dia banyak bergulat dengan hambatan personalnya di awal karir (hasil survei), lalu posisi itu akan semakin tinggi dan memacu adrenalin,” ucap Ika.

Ika berharap ada perubahan besar yang didapat oleh jurnalis perempuan, sehingga dapat mewujudkan ruang kerja yang aman, ramah gender dan mendukung kebijakan-kebijakan yang peduli terhadap kondisi jurnalis perempuan di Indonesia. “Kisah-kisah perempuan ini sekaligus bisa menjadi upaya kolektif dalam mendukung kemajuan kepemimpinan perempuan di Indonesia, khususnya di media,” lanjutnya.

Artikel ini merujuk hasil riset berjudul “Gambaran dan Tantangan Kepemimpinan Perempuan di Media di Indonesia,” yang dilakukan Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) dan tim peneliti yang didukung oleh Kedutaan Belanda sejak Maret-Mei 2021. Hasil riset ini sedianya akan diluncurkan secara lengkap dalam Peluncuran Hasil Riset dan Diskusi: Perjalanan Rollercoaster Kepemimpinan Perempuan di Media bertajuk ‘Mendobrak Stigma, Mendorong Kuasa” pada Senin, 25 Oktober 2021.

Penulis: Abdus Somad

Infografis dan Ilustrasi: Debora Sinambela dan Ali